労災保険の特別加入制度

先に特別加入についてご説明している、こちらをお読みいただくとさらに理解が深まります。

昭和40年、労災保険の全面見直しが行われた際に、農業で雇用される労働者より、自営農業者の方が多く(これは今でもそうなのですが)、農作業中の事故でケガをする方が多かったことから、建設業の一人親方や中小事業主等などと併せて「指定農業機械作業従事者」という農業独自の労災保険特別加入制度が新設されました(労災保険法第33条第1項第5号)(同法施行規則第46条の18第1項第1号ロ)。

この法律には以下の通り書いてあります。

一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業

ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの

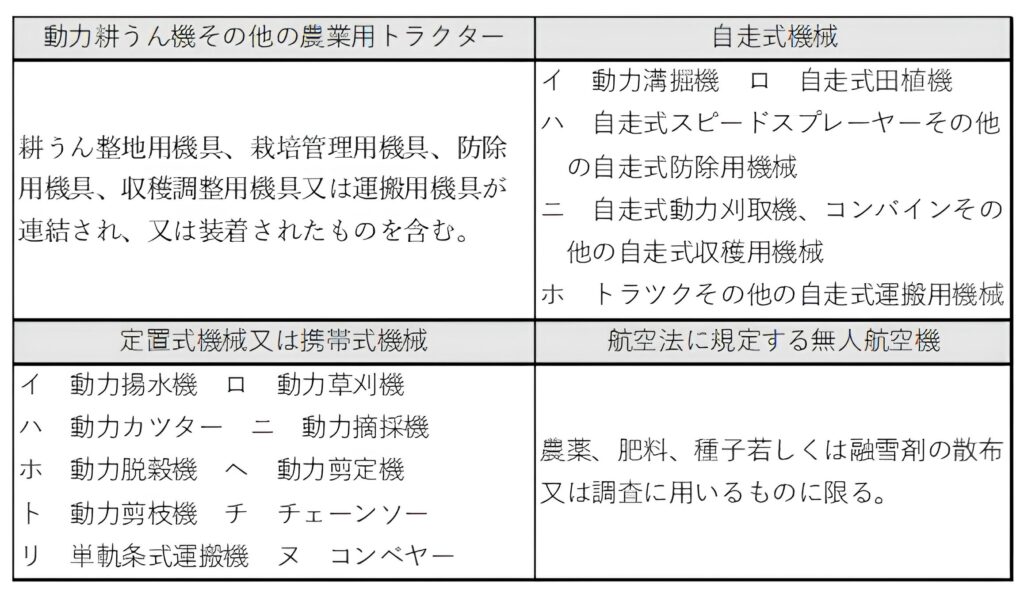

そして、厚生労働大臣が定める種類の機械とは以下の4類型17種類です。

支給の可否

ただ、この機械を単に使っていてケガをしただけでは、労災給付は認められません。厚生労働省労働基準局長が以下に定める基準に従って、業務上外の認定が行われ、支給の可否が決まります。

①自営農業者が、圃場又は、圃場の作業場において指定農業機械を用いて行う作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合

②当該機械を圃場等の作業場と格納場所との間において、運転又は運搬する作業(苗、防除用薬、堆肥等を共同育苗施設等から圃場等の作業場へ運搬する作業を含む)及びこれに直接附帯する行為を行う場合。

と、労働者であれば仕事中に仕事が原因で起こった事故については、全て補償されるなか、なぜ農業の特別加入制度がこのような制約を受けているかについては、昭和40年当時の国会答弁でこのように述べられています。

「(特別加入制度は)いわばサービスであります。本来から言えば(労災保険の適用は)雇用関係にあるものに限定せられるべきであります。そこで、サービスの部門に対する補償のほうが本来のものより手厚くなるということになると、これは本末転倒に相なります(石田博英労働大臣(当時))。」

要するに、農業は、常時労働者を5人未満雇用する個人事業については、労災保険の加入を義務付けられていないため、今でも、労災保険に加入していない農業労働者はとても多いと想定されています。

農業労働者を労災保険に加入させず、農業者だけ労災保険に加入するのは本末転倒なので、制度的に制約を設けています。

いったんまとめ

いったんまとめますと、指定農業機械作業従事者の補償範囲は、

①農業における土地の耕作及び開墾並びに植物の栽培及び採取の作業であって、

②指定農業機械を用いて、

③自営農業者が圃場等又は圃場等と格納場所との間の移動中で事故に遭った場合

となります。

留意事項

さらに、個別の指定農業機械や委託作業、附帯作業についても留意事項が4点あります。

①動力脱穀機を用いて行う作業については、圃場及び圃道以外の作業場で行う場合においても、業務遂行性を認めるものとし、動力カッター及びコンベヤーを用いて行う作業については、作業の実態を考慮して、圃場で採取したものの最終利用までの作業を圃場、圃道以外で行う場合も業務遂行性を認めるものとされます。

なお、「圃場で採取したものの最終利用までの作業」とは、牧草等を圃場で採取する時からいったんサイロ等に貯蔵し、飼料とするためにコンベヤーにより取り出すまでの作業又は動力カッターにより裁断するまでの作業をいいます。したがって購入した牧草等を裁断する等の作業は含まれません。

②自営農業者等が行う作業には、他人の圃場等において指定農業機械を用いて行う作業も含むものとされますが、業務遂行性の迅速な認定に資するため、委託を受けて行う作業(共同作業、手間替えを除きます。)については、事前に委託を受けた作業の内容を明らかにする書類を作成しなければなりません。

③他人の圃場等において指定農業機械を用いて行う作業であって、委託とされているものであっても、「委託者」の所有する機械又は「委託者」が第三者から借り受け(燃料等も委託者が調達し)た機械を「受託者」に使用させて作業を行わせるものである場合は、特別加入者としての業務遂行性を認める「委託を受けた作業」と認められません。

④「直接附帯する行為」とは、作業場と格納場所との間におけるトラクター等の修理、耕作機械、作物等の積卸作業等が該当します。

なお、現在では、以下のQ&Aが出されていて、少しずつですが広く解釈されるようになっています。特定農作業従事者と記載されているものにつきましては、指定農業機械作業従事者と読み替えて差し支えありません。

Q&A

①フォークリフトは指定農業機械に該当する?

問)フォークリフトのように専ら農業用として製造された機械ではないものを圃場内における収穫物の運搬に使用した場合、それらの機械は指定農業機械に該当しないのか。

答)指定農業機械の種類については、労災保険法施行規則第46条の18第1号のロ及び労災保険法施行規則第46条の18第1号の規定に基づき労働大臣が定める機械の種類(昭和40年労働省告示第46号(以下「告示」という。))において列挙されているところであるが、告示第1号を除き、用途を農業用に限定していないことから、告示第2号及び第3号に揚げる機械は専ら農業用に製造されたもの以外のものであっても指定農業機械に該当するものと取扱って差し支えない。

したがって、告示第2号ホの「自走式運搬用機械」に該当する「フォークリフト」を使用して圃場において作業を行う限りは、業務遂行性が認められる。

ただし、例えば、1階から2階に農産物を上げるために電動の昇降機(垂直に立てた二本のレールをエレベーターのように上下するもの)を指定農業機械である「コンベアー」の代用として使用している場合のように、指定農業機械に該当しない機械を指定農業機械の代用として使用している場合には、指定農業機械の要件に該当しない。

②植物の栽培若しくは採取とは、どの段階までをいう?

問) 特定農作業従事者に関しては、「自営農業者が、農作業場において、動力により駆動される機会を使用して行う土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜若しくは蚕の飼育の作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合」等について業務遂行性が認められているところであるが、このうちの「植物の栽培若しくは採取」とは、どの段階までをいうのか。

答)特定農作業従事者に係る業務上外の認定基準における「植物の栽培若しくは採取」とは、農産物として完成させるまでの作業をいうものであり、例えば、野菜・果実類については、通常、袋詰めまでの作業をいうものと解される。

なお、便宜上箱詰めした野菜・果実類であったとしても、検査のため再度開封することが前提となっている場合には、検査終了後に箱詰めするまでの作業が農産物として完成させるまでの作業に該当する。

③トラックから玄米を積み卸す作業は業務遂行性が認められる?

問)米の栽培等を営んでいる自営農業者であって特定農作業従事者として特別加入している者が、自宅の格納庫から籾付きの米をライスセンターに運び込み、乾燥・調整を行って袋詰めされた玄米を引き取った後、再び自宅の格納庫に持ち帰り、トラックから玄米を積み卸す作業を行っている途中に被災した場合について、業務遂行性が認められるか。

なお、玄米は自宅の格納庫内に一定期間保管したのち、袋詰めされた状態のまま、後日、改めて農協に出荷する予定であったものである。

答)特定農作業従事者については、平成3年4月12日付け労働省発労徴第38号基発第259号により、「農作業場」において「動力機械」を使用して「植物の栽培若しくは採取の作業」を行う場合等に業務遂行性が認められている。

上記要件のうち、「植物の栽培若しくは採取の作業」については、農産物として完成させるまでの作業をいうものであるが、ライスセンターで袋詰めされた玄米を農作業場である自宅の格納庫に動力機械であるトラックを使用して持ち帰る行為については、このような農作業においては当然に必要な行為であることから、農産物として完成させるまでの一連の行為の最終段階とみなして、業務遂行性を認めて差し支えない。

④他人の所有する農業施設は業務遂行性の要件における農作業場に該当する?

問)ライスセンターやカントリーエレベーターなどの他人の所有する農業施設は、特定農作業従事者の業務遂行性の要件における農作業場に該当するか。

答)特定農作業従事者に係る業務上外の認定基準における農作業場とは、特別加入の対象となる事業場に係る圃場等の恒常的作業場のほか、他の圃場等を含むものであり、主として家庭生活に用いる場所を除くものであるとされている。

言い換えれば、特別加入者が、主として農作業を行う場所であるか否かにより判断されるものであると考えられる。

ライスセンター及びカントリーエレベーターについては、米の乾燥、調整等の作業を行う場所であり、これらの場所で行う作業は米という農産物を完成させるために必要不可欠な農作業であること、また、所有管見は農作業場の要件となっていないことから、ライスセンター及びカントリーエレベーターは農作業場に該当する。

なお、ライスセンター及びカントリーエレベーターにおいて行われる作業の全てについて業務遂行性が認められるわけではなく、動力機械を使用するなどの平成3年4月12日付け労働省発労徴第38号基発第259号通達における業務遂行性の要件を満たすことが必要であることに留意すること。

⑤荒茶加工は植物の栽培若しくは採取に含まれる?

問)特定農作業従事者が荒茶の加工を行う作業は、「植物の栽培若しくは採取」の作業に含まれるか。

答)茶の栽培を行う農家の場合、自ら荒茶加工という一定の加工を済ましてから農協にもって行くことがある。これは、生茶売りよりも付加価値を付けた荒茶加工を施した方が農業者の利益が多いためであり、近年の茶栽培に係る農業者においては、農作物である茶を出荷するに当たり、荒茶加工を行うのが一般的となっている。

したがって、出荷前に行われる荒茶加工を行う作業は、農作物として完成させるまでに必要な一連の行為であることから、「植物の栽培若しくは採取」の作業に含まれるものである。

⑥トラックで集荷施設まで運搬している最中の事故は給付を受けられる?

問)私は農業者で特定農作業従事者として特別加入していますが、集荷した野菜を農協の集荷施設までトラックで運搬している最中に事故を起こし負傷してしまいました。この場合、労災保険による給付を受けられるでしょうか。また、農産物を市場等までトラック等で出荷する出荷作業、出荷した農産物を出荷先で販売する販売作業といった作業中の災害の場合には、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。

答)農産物を共同集荷施設までトラックなどで運ぶ作業の場合は、集荷作業となり、植物の栽培等に直接附帯する行為に当たることから、業務災害として労災保険による給付を受けることができます。

また、平成30年4月1日以降に発生した災害については、箱詰めされるなどすでに商品化された農産物を出荷施設まで運ぶ「出荷作業」や、出荷作業後に行われる「販売作業」についても、集荷作業同様、植物の栽培等に直接附帯する行為に当たるものとして扱い、それらの作業中の災害については、業務災害として労災保険による給付を受けることができるようになりました。

例えば、出荷のために直売所へ向かい、出荷を行った者がそのままその直売所で販売を行い、農作業場へ戻るという一連の行為は直接附帯する行為に該当します。なお、この取扱いは指定農業機械作業従事者が指定農業機械を用いて当該行為を行う場合についても同様となります。